Мир К. Паустовского

Сокращенный вариант публикации «Ручьи, где плещется форель»

(Комментарии к рассказу Константина Паустовского)

Предисловие к комментариям

Книги Паустовского в нашей семье были всегда, и я сама не замечала, когда и при каких обстоятельствах брала их в руки. И только теперь задумалась – что же в них было такого особенного, почему душе требовалось окунуться в «мир Паустовского»? И вспоминаю я курьезный случай из собственной жизни. Одного моего коллегу по работе никак нельзя было заподозрить в отрыве от действительности. С гордостью он рассказывал нам, как из 15-летней соседской девчонки он воспитывал себе будущую жену – под свои привычки, характер, вкусы… Мы поражались этому отъявленному, матерому прагматизму. А однажды он подошел ко мне и спросил: «Послушай, у тебя есть Паустовский? Принеси мне его «Романтиков», очень прошу».

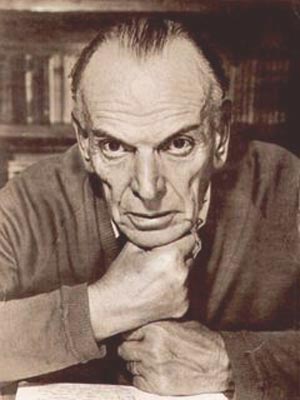

Рассказ «Ручьи, где плещется форель» Константин Георгиевич Паустовский (1892-1968) написал в 1939 году. Он не нуждается в комментариях – небольшая лирическая новелла, вся прелесть которой в настроении, в игре воображения. Мы предлагаем вам прочитать его в нашей рубрике «Настроения (Capriccio)»

А в 2002 году в ряде изданий массовой информации, практически одновременно, появился под разными названиями материал Ирины Бутыльской – в Интернете он теперь прочно спаян с рассказом:

«Не будем говорить о любви, потому что мы до сих пор еще не знаем, что это такое» – так загадочно заканчивается одна из самых поэтичных новелл Паустовского «Ручьи, где плещется форель». Почему? Писавший всю жизнь о любви, он объяснит это в письме к Елизавете Аркадьевне Лыжиной. Не стоит искать это имя даже в томе опубликованных писем Паустовского. Это – его «заря вечерняя», его и ее тайна. Прикоснемся к ней лишь в той мере, в какой позволяла это сама Елизавета Аркадьевна (ее не стало в январе нынешнего года).

«Когда я писал «Ручьи, где плещется форель», я никого в то время не любил. Было глухое время в моей жизни. Тогда я написал, что никто не знает, что такое любовь. Может быть это плеск форели в реке, низкие звезды за окнами, печальный голос женщины. И вот, сейчас мне дорого все, что связано с Вами, даже каждый пустяк».

Собственно, это завязка. Справедливости ради, я добросовестно перечислю все названия и все ссылки на этот материал Ирины Бутыльской – пусть читатели сами решат, была ли я права в своих сомнениях и имела ли основания разобраться в ситуации, воспользовавшись более близкими к литературе источниками.

В Интернете есть сайт, посвященный Паустовскому. Очерк Ирины Бутыльской там называется «Как прекрасно, что не стареет сердце». Источником перепечатки явилась, судя по названию и содержательной части, публикация в «Новой газете» за 30.05.2002 г., №38.

Поиск в Интернете ссылок на статьи И. Бутыльской привел меня на страницы газеты «1 сентября». А оттуда я попала на сайт Московского литературного музея-центра Константина Георгиевича Паустовского, поскольку «став редактором журнала «Мир Паустовского» в середине 90-х, разыскиваю учеников любимого писателя», – писала в 2003 году Ирина Бутыльская.

О встрече «знойным летом 1994 года… с редактором журнала «Мир Паустовского» Ириной Бутыльской, которой я охотно передал все материалы о работе режиссера Александра Разумного над фильмом «Кара–Бугаз» по повести Константина Георгиевича Паустовского для Московского литературного центра-музея К.Г. Паустовского» рассказывал на своем сайте и Владимир Разумный.

«Леля и Паустовский. Письмо незнакомки» – это самое популярное название, кочующее из сайта на сайт. Еще есть – «Плеск форели в реке…», например, здесь – «АиФ Долгожитель», выпуск 11 от 5 декабря 2002 г.

«Литература и жизнь были у него нерасторжимы»

На протяженье многих зим

Я помню дни солнцеворота,

И каждый был неповторим

И повторялся вновь без счета.

И целая их череда

Составилась мало-помалу –

Тех дней единственных, когда

Нам кажется, что время стало.

Я помню их наперечет:

Зима подходит к середине,

Дороги мокнут, с крыш течет

И солнце греется на льдине.

И любящие, как во сне,

Друг к другу тянутся поспешней,

И на деревьях в вышине

Потеют от тепла скворешни.

И полусонным стрелкам лень

Ворочаться на циферблате,

И дольше века длится день,

И не кончается объятье.

(Борис Пастернак, 1959)

10 апреля 2000 года умер старший сын Паустовского – Вадим Константинович Паустовский, который родился 2 августа 1925 года в семье Константина Георгиевича и Екатерины Степановны Загорской-Паустовской, первой жены писателя.

«Он бережно хранил архив родителей, кропотливо собирал материалы по родословной, документы, фотографии, воспоминания. Он любил путешествовать по тем местам, где бывал его отец и которые описаны в его произведениях.

Вадим Константинович был интересным, самозабвенным рассказчиком. Не менее интересными и содержательными были и его публикации о К.Г. Паустовском – статьи, очерки, комментарии и послесловия к произведениям отца, от которого он унаследовал и несомненный литературный дар.

Много времени отдавал Вадим Константинович литературному музею-центру К.Г. Паустовского как консультант, был членом общественного совета журнала «Мир Паустовского», одним из организаторов и непременным участником конференций, встреч, музейных вечеров, посвященных отцу» (из публикаций в прессе).

А спустя два года, к 110-летнему юбилею писателя, был опубликован двухтомник – Константин Паустовский. Время больших ожиданий. Повести. Дневники, письма. Составители и авторы сопроводительных статей: В.К. Паустовский, Я.И. Гройсман, С.И. Ларин. Нижний Новгород, «ДЕКОМ», 2002.

В первый том вошли повести «Время больших ожиданий» и «Бросок на юг» из цикла «Повесть о жизни». Во второй том – повесть «Книга скитаний», роман «Романтики», дневники и письма 20-30-х годов. «Произведения сопровождаются неизвестными широкому читателю дневниковыми записями Паустовского и письмами людям, ставшими прообразами героев его произведений. Особенность данного издания в том, что события романтической прозы писателя как бы проецируются на экран действительности и личной жизни автора, отраженной в его письмах и дневниках, воспоминаниях и комментариях сына Вадима. Книга иллюстрирована уникальными, малоизвестными фотографиями из фонда Московского литературного музея-центра К. Г. Паустовского и архива писателя» (из аннотации).

Вадим Паустовский. Второй остров

(комментарии к книге К.Г. Паустовского «Бросок на юг»)

Дневники 1922 и 1923 годов, связанные с пребыванием К. Паустовского в Сухум-Кале, Батуме и Тифлисе, а также некоторые письма предлагаются вниманию читателя впервые.

Итак, кто есть кто?

Крол, Катя, она же Хатидже – первая жена Паустовского, Екатерина Степановна Загорская-Паустовская (1889–1968). В дальнейшем у Паустовского было еще два брака. Крол (то есть кролик), хоть и относится к женщине, нередко употребляется в мужском роде.

Особо хочется рассказать о двух женщинах, упомянутых в дневниках.

Одна из них – это Зинаида Леонтьевна Нелидова. Ее имя интересно для нас тем, что при жизни Константина Паустовского в Сухуме она, можно предположить, являлась музой писателя, или тем самым «вторым островом», которое вынесено в заголовок данной публикации.

«Женская линия» всегда была исключительно сильна в творчестве Паустовского. Во все времена «первым» и устойчивым в жизни островом всегда оставалась для отца жена, вместе с тем в его жизни можно найти несколько примеров его увлечений, вызванных решением чисто творческих задач. Так, знакомство в РОСТА с Наташей Морозовой поможет углубить женский образ в «Романтиках» и создать, помимо Хатидже, пленительный характер юной Наташи. Знакомство с Нелидовой также не осталось бесследно. Когда в середине двадцатых годов Паустовский получил от харьковского издательства «Пролетарий» лестное предложение написать приключенческий роман, он, несмотря на то, что приключенческий жанр не был его стихией, принялся за дело. В 1929 году роман «Блистающие облака» был принят и опубликован. Главная героиня книги носила фамилию Нелидова и была «списана» с реального прототипа.

Второй образ – художницы Марии – непосредственно воплощен в «Броске на юг». Реальным прототипом была Валерия Владимировна Зданевич, в девичестве Валишевская.

В «Повести о жизни» и других книгах отца отражено много событий из жизни моих родителей в ранние годы, но, конечно, далеко не все.

И вот в 1936 году, после двадцати лет совместной жизни, мои родители… расходятся. Был ли удачным брак Екатерины Загорской с Константином Паустовским? И да, и нет.

В молодости была большая любовь, которая служила опорой в трудностях и вселяла веселую уверенность в своих силах. Отец всегда был скорее склонен к рефлексии, к созерцательному восприятию жизни. Мама, напротив, была человеком большой энергии и настойчивости, пока ее не сломила болезнь. В ее независимом характере непонятным образом сходились самостоятельность и беззащитность, доброжелательность и капризность, спокойствие и нервозность…

Мне рассказывали, что Эдуард Багрицкий очень ценил в ней свойство, которое называл «душевная самоотверженность», и при этом любил повторять: «Екатерина Степановна – фантастическая женщина». Пожалуй, к ней можно отнести слова В.И. Немировича-Данченко о том, что «русская интеллигентная женщина ничем в мужчине не могла увлечься так беззаветно, как талантом».

Поэтому брак был прочен, пока все было подчинено основной цели – литературному творчеству отца. Когда это, наконец, стало реальностью, сказалось напряжение трудных лет, оба устали, тем более что мама тоже была человеком со своими творческими планами и стремлениями. К тому же, откровенно говоря, отец не был таким уж хорошим семьянином, несмотря на внешнюю покладистость. Многое накопилось, и многое обоим приходилось подавлять. Словом, если супруги, ценящие друг друга, все же расстаются, – для этого всегда есть веские причины. Эти причины обострились с началом серьезного нервного истощения у мамы, которое развивалось исподволь и начало проявляться именно в середине 30-х. У отца следы трудных лет тоже сохранились до конца жизни в виде тяжелейших приступов астмы.

В «Далеких годах», первой книге «Повести о жизни», немало сказано о разрыве родителей самого отца. Очевидно, есть семьи, отмеченные такой печатью из поколения в поколение.

Интересно, что знакомство со своей будущей второй женой состоялось в 1923 году, когда родители мои некоторое время провели в Тифлисе. Было неожиданное, короткое и бурное увлечение, потом все прошло, и они не виделись много лет. Все успели растерять друг друга, казалось, прошлое предано забвению и совсем не волнует. Уже летом того же 1923 года (после Тифлиса) отец писал маме в деревеньку Екимовку, что для него все это «исчерпано», так как «пережито литературно». Он «освободился полностью» и все волнения – позади. Но недаром говорится – «сам себя не знал»…

Третий и последний брак отца – с Татьяной Алексеевной Евтеевой – сохранился до конца жизни.

При всем различии трех жен каждой из них по-своему был присущ элемент «фантастичности». Если такое определение кому-либо непонятно, – ничем не могу помочь. Лучше всего это раскрыл сам отец в их литературных портретах.

Общим у всех жен было и то, что все они понесли невосполнимые расходы душевной энергии. Запасы этой энергии писатель настолько полно расходует в книгах, что этим обделяет близких. В первую очередь страдают матери и жены. У отца интересы его писательской работы стояли надо всем. Можно даже уверенно утверждать, что и все его разводы (как и попытки к ним), несмотря на совершенно различные причины, в основе своей имели лишь одно – сохранение творческой свободы.

Здесь я с удовольствием поставил бы точку в разговоре на «тему жен», но все же его придется продолжить. Может быть, она и заслуживает подробного разговора, но здесь ограничусь лишь необходимым.

Я остался одним из немногих (если не единственным), кто знаком с этой темой как бы «изнутри», впрочем, как и со многими другими обстоятельствами жизни и творчества отца. Объективности ради придется кое о чем сказать довольно откровенно, «по гамбургскому счету», как он любил говорить сам иной раз. Начать будет нужно именно с некоторых психологических черт его самого.

Уверен, он уклонился бы от ответа на вопрос – какой брак для него был предпочтительней? В отличие от наблюдателей со стороны он этого, возможно, не знал сам.

Процесс неистовой увлеченности, устремленности у него неизбежно угасал и со временем мог даже смениться совсем противоположным чувством. И не нужно обольщаться – по-своему так было во всех трех случаях. Говорю это потому, что каждой из жен было свойственно явно преувеличивать степень своего влияния на него и свою роль в его внутренней жизни. Для женщин это вполне понятно и простительно. Только это не должно становиться критерием и для мемуаристов.

Уже после смерти отца мне довелось познакомиться с письмами к женщине, относящимися к периоду работы над новой книгой. Местами я узнавал тот же стиль, те же выражения, что и в письмах к невесте. Именно тогда мне и пришло в голову, что, по существу, он был однолюбом, что все браки и увлечения только дополняли и развивали друг друга, что состояние влюбленности было необходимым условием успешной творческой работы. Он им очень дорожил и, может быть, даже провоцировал его.

Огромную роль, как всегда, играло воображение, которое обретало такую же силу, как и сама жизнь. И этот сплав превращался в книгу. Не случайно его герои пишут любимым точно такие письма, какие писал он сам. Он не репетировал заранее, просто литература и жизнь были у него нерасторжимы.

Исследователь его творчества однажды сказал мне: «Я все же очень боюсь, что в очередном собрании сочинений или ином издании могут появиться одновременно письма Константина Георгиевича ко всем трем женам, да и не только к ним… Ведь это будет как письма к одной женщине». Я ответил: «Не вижу в этом ничего страшного. Именно потому что это – как письма к одной женщине…».

Зимой 1934 года, когда в отношения моих родителей уже начала входить напряженность, они отправили меня в очень хорошую лесную школу – и это странным образом сказалось на их дальнейшей судьбе.

Я был левшой, и основную цель пребывания в этой школе они видели в том, чтобы меня научили писать правой рукой вместо левой. Это было успешно достигнуто, но, кроме того, там я познакомился с мальчиком Сережей Навашиным, сыном ученого-ботаника. По праздникам к нему тоже приезжали родители, и каково же было удивление, когда все друг друга узнали. Женой отца Сережи, Михаила Сергеевича Навашина, оказалась Валерия Владимировна Валишевская (та самая «художница Мария»), увлечение которой отец так остро пережил в Тифлисе в 1923 году.

В семье Навашиных в середине 30-х годов назревала своя критическая ситуация – Михаил Сергеевич собирался вступить в новый брак. Сказалось это на ходе событий или нет, но так или иначе два года прошло у отца в колебаниях – то висел на волоске старый брак, то – новый, пока мама, устав от этого, не призвала его к решительности. В 1936 году они разошлись, а год спустя отец вступил в брак с Валерией Владимировной.

Второй брак поначалу складывался очень обнадеживающе. Было завершено «Черное море», созданы повести о художниках и несколько пьес, написано много рассказов. Во втором браке прошли военные годы с эвакуацией в Алма-Ату. После войны появились «Далекие годы», с которых и началась «Повесть о жизни».

Но в дальнейшем, несмотря на прекрасно организованный быт (в нашей семье он, напротив, был несколько сумбурен), несмотря на массу неоспоримых удобств, отец все больше начинал убеждаться в том, что он сам со всеми своими планами и стремлениями становится для Валерии Владимировны не более как жизненным удобством. Правда, удобством очень существенным, самым главным.

Человек неоднозначен, в нем уживаются самые противоречивые качества. И со временем могут начать преобладать те, которых он ранее даже не замечал сам. Как ни парадоксально, но можно сказать что отец изменял не своим женам, а – тому облику, который столь поражал его первоначально и так стойко закреплялся в сознании. Каждый раз он женился на «литературном портрете», а разводился уже с «портретом жизненным». Но при этом, разумеется, имели немалое значение и его собственные человеческие качества.

Уже после смерти отца последняя его жена, Татьяна Алексеевна, говорила мне со свойственным ей умом и откровенностью:

«… Вы знаете, Дима, что объединяло нас, всех жен Константина Георгиевича? Мы все были диктаторши, но все его любили больше, чем он нас, не исключая и Валерию Владимировну. Он охотно принимал эту женскую диктатуру и даже дорожил ею. Может, так ему было легче справляться с внешними обстоятельствами и уходить в себя. Но если что не по нему – все менялось. Что-то случалось. Или мы теряли чувство меры и зарывались, или нас «заносило», а с какой из «писательских жен» этого не бывало? Но он никогда не пытался воздействовать на нас, видимо, справедливо полагая это дело безнадежным. Он попросту предпочитал сбегать и при этом мог проявить немало коварства и, если хотите, даже жестокости. И было в этом что-то казацкое. Вот где его запорожское происхождение…»

Вообще же в семейных отношениях отец всегда стремился проявить терпимость, спокойствие, понимая, что идеальных жен (как и мужей) не бывает и что женщина не в силах изменить самое себя.

Во всех, так сказать, «внешних сношениях» он охотно предоставлял женам «белую карту», разрешая вести деловые переговоры от его имени, вступать в различные контакты и т. д. Это действительно избавляло его от обременительной жизненной суеты, которой он всегда старался избегать, и сохраняло время для сосредоточенной работы. Короче, здесь он охотно позволял «рулить за себя».

Если жена была не лишена тяги к представительству (к чему он был глубоко равнодушен), то и это оказывалось не так уж плохо. В какой-то мере она все это брала на себя. Даже их резкость и неуравновешенность порой могли быть полезны…

Но отец становился безумно мнительным, если ему хоть немного начинало казаться, что «суета внешней жизни» и «представительства» норовят проникнуть внутрь дома. Лишь на склоне лет у него появились машина, шофер, наконец, даже секретарь. Все это было, по существу, необходимо, но он всем своим видом и некоторыми репликами давал понять, что лично ему все это не нужно, что он-то без этого может обойтись. В этих словах была чистая правда – действительно, обошелся бы вполне…

Насколько охотно он позволял «рулить за себя», настолько резко реагировал на попытки «рулить им». В особенности если при этом «суета внешней жизни» уже всерьез входила в дом и начинала в нем полноправно распоряжаться, отодвигая на задний план его сокровенные интересы.

Именно по этой причине в свое время и потерпел крушение его второй брак.

Летом 1949 года он неожиданно позвонил к нам и сказал, что хочет зайти поговорить. Если я с ним более или менее регулярно встречался, то с мамой после 1936 года он виделся считанное число раз, и то только по деловому поводу. Он не уподоблялся некоторым мужчинам, что поддерживают отношения с бывшей женой, приходят советоваться, каяться и т.д. Колебания у него могли быть только «до», но никак не «после».

Полдня он провел у нас и рассказал, что отношения его с Валерией Владимировной зашли в тупик, создалась обстановка, при которой он совершенно не может работать. В этом главное. Он подробно изложил суть дела, хотя и не без некоторой доли своей обычной пристрастности. Выход из создавшегося положения – только в уходе из дому.

Мама, которая, видимо, знала его лучше меня, неожиданно спросила:

– На кого же ты при этом думаешь опереться?

Он начал рассказывать об одной хорошей старой знакомой…

– Это Таня Арбузова, – сразу отозвалась мама. (Так она назвала Татьяну Алексеевну Евтееву.) Женщины откуда-то знают все.

Меня же поразило не только это. Ведь совсем недавно я видел отца в домашней обстановке. Все было мило, спокойно, и ничто не предвещало такого поворота событий. По крайней мере, внешне. Но это-то и было ему свойственно. В свое время развод моих родителей был для них отнюдь не легким, но он прошел достойно. К сожалению, во втором случае сложилось иначе. Отцу пришлось буквально «вырываться», преодолевая немало препятствий.

Напрасно обвинять во всем Валерию Владимировну, как это уже проскальзывает в некоторых мемуарах. В браке бывает так, что, когда происходит разрыв, – неизвестно, кто больше виноват. Очевидно, оба. Да и само слово «вина» здесь неуместно.

В самом начале повести «Далекие годы» отец гимназиста, героя книги, говорит ему: «Боюсь, погубит тебя бесхарактерность».

Эта фраза вызывала самую различную реакцию. Некоторые из близких людей и друзей отца приняли ее как должное, другие – напротив. Вениамин Каверин, например, в телепередаче об отце повторил ее с большим удивлением и сказал, что не встречал, пожалуй, писателя со столь цельным и сильным характером.

Отец выработал твердый характер во всем, что касалось его дела, то есть писательства. Но многим казалось, что это компенсируется уступчивостью в личной жизни, где он на первый взгляд подчинялся обстоятельствам.

Может ли поведение человека успешно строиться на сопоставлении противоречивых слов: «бесхарактерность–характер»? Очевидно, в отдельных случаях может. В свое время, когда второй брак стал неизбежным, Валерия Владимировна со свойственной ей решительностью заявила, что семья без ребенка – не семья. У нее возник план, по которому таким ребенком должен был стать я.

Окончательное олово оставалось за мной, уже достигшим солидного возраста – десяти лет. Я столь же решительно заявил, что остаюсь с мамой, и тогда Валерия Владимировна взяла в новую семью Сережу Навашина. Это вызвало осуждение (сопровождавшееся толками в писательской среде и, конечно, непременными обвинениями отца в «бесхарактерности»).

Единственными, кто отнесся ко всему спокойно, были мы с Сережей. Это никак не повлияло на наши отношения. Большой дружбы между нами никогда не было. Еще со времени знакомства в лесной школе установилось ровное, спокойное приятельство, так оно и продолжалось в дальнейшем.

К сожалению, оно сошло на нет с концом второго брака, за что я себя ругаю (получилось с моей стороны как бы нарочито). Однако истинная причина в том, что, став взрослыми, мы оказались людьми разных взглядов и интересов.

Мне порой приходится слышать «стандартный» вопрос: как я в детском возрасте отнесся к уходу отца, не было ли обиды и т.п.?

Могу ответить: никаких особых комплексов не испытывал. На первых порах играло роль и то, что я очень устал от «выяснения отношений» родителей. Иногда даже кричал на них при затянувшихся сценах. «Зачинщиком» больше выступала мама, реакции которой на все происходящее становились все более болезненными. Во многом она, конечно, была уже другим человеком, чем при начале их совместной жизни.

Поэтому после развода я даже испытал облегчение. Однако вскоре заявил, что с отцом, наверное, встречаться больше не буду. Но не по внутреннему убеждению, а в силу, что ли, «непременной обязанности» в таких случаях. Так вели себя дети в кинофильмах при аналогичных ситуациях.

Оба родителя в корне пресекали подобные настроения. Уверен – у них был уговор на этот счет, и они его твердо придерживались. И мои отношения с отцом никогда надолго не прерывались.

Легче всего мне ответить на такой вопрос: как бы я предпочел повторить жизнь – в одной семье с отцом или так, как она сложилась в действительности? Я совершенно искренне выбрал бы второе.

Книга – вот что становилось для него итогом жизни со всеми ее потрясениями, свершениями, взлетами и падениями, радостями, разочарованиями и колебаниями, – со всей ее правдой и ложью.

Книга – сплав, а чтобы сплав был качественным, он должен содержать как можно больше чистых металлов и меньше посторонних примесей – шлаков.

По своему подлинному складу, скорее внутреннему, чем внешнему, отец, подобно, например, Горькому, был и оставался бродягой. И может быть, не нужно ему было никаких ни жен, ни семей. Но в жизни «складывалось» иначе, немало было и «шлаков».

Когда он оставался за письменным столом, он считал себя вправе восстановить свое подлинное «я» и начинал жить литературной жизнью (а значит, для писателя – истинной). Тогда и рождалась «Повесть о жизни», где герой скитается один (пусть и обрекая себя на страдания от одиночества), а воспоминания о женах лишь воплощаются в преображенных образах любимых женщин.

Замечено, что даже в автобиографических произведениях писатели не любят отражать свою семейную жизнь, в особенности, если брак был не единственным.

Вот и перед отцом встала серьезная проблема: как писать о своей жизни? Если следовать действительности, значит, писать роман не об одном человеке (как он задуман), а о двоих, настолько все было общим – и скитания, и работа, и друзья… К тому же за первым браком последовал второй, а создавалась «Повесть о жизни» в основном на протяжении третьего.

Можно было пойти по формальному пути. Один известный писатель подает автобиографический материал следующим образом. Он существует в книге как бы один, но в конце многих глав ставит дежурную фразу, которая состоит из имени жены и приписки «тоже была здесь».

Отца такой «прием» совершенно не устраивал. Он не хотел расставаться с тем важным, что в немалой степени составляло ценность его жизни. И он придумывает свой прием, который можно назвать «концентрацией». Все, что он считал нужным и дорогим в общении с человеком, как бы сжимается в небольшой отрезок времени, а потом персонаж начисто исчезает из повествования, вплоть до того, что даже «умирает».

Так случилось с сестрой милосердия Лелей, которую он «похоронил» в оспенной деревне, хотя реальный прототип ее жил еще не одно десятилетие. Так было и с тифлисской художницей Марией, что ушла на несколько лет в небытие, но потом снова заняла место в его жизни.

Адресаты героинь совершенно ясны, несмотря на изменение имен.

Как я убедился позже, образ Лели – в чем-то собирательный. В создании его отразилось не только знакомство моих родителей на санитарном поезде, но и многое из их жизни тех лет.

У другого прототипа – «художницы Марии» – изменено в «Броске на юг» только имя, но оставлена фамилия. Это можно объяснить не только тем, что она сама «оставлена в живых». Отец исключительно тепло относился к брату Валерии Владимировны – замечательному польскому художнику Зигмунту Валишевскому. В кабинете его в Лаврушинском переулке целая стена была занята удивительными (другого слова не подберешь!) рисунками Зиги, как называла его сестра.

«Огромную роль, как всегда, играло воображение, которое обретало такую же силу, как и сама жизнь. И этот сплав превращался в книгу. Не случайно его герои пишут любимым точно такие письма, какие писал он сам. Он не репетировал заранее, просто литература и жизнь были у него нерасторжимы» (Вадим Паустовский).

«Я увидел тебя, вначале такую недостижимо далекую, озаренную, и я – бродяга, нищий поэт, полюбил тебя так чисто, так глубоко и больно, что даже если пройдет любовь, останется на всю жизнь жгучий след», – писал Константин Паустовский «из Москвы в Ефремов» 23 мая 1915 г. Екатерине Загорской (Хатидже, как называли ее в Крыму).

Они обвенчались и прожили вместе двадцать лет. Но в 1936 году развелись, потому что писатель полюбил другую.

Лето 1938 года Паустовский провел в Старом Крыму, готовя к изданию книгу «Повести и рассказы», изданную на следующий год, с женой, Валерией Валишевской и приемным сыном Сергеем Навашиным. («Когда я писал «Ручьи, где плещется форель», я никого в то время не любил. Было глухое время в моей жизни» – из письма к Е. Лыжиной»).

Некоторые письма Константина Паустовского к Валерии (за 1936-1948 гг.) опубликованы сыном Сергея Навашина, ученого-микробиолога, академика РАМН, Петром Навашиным. Казалось бы, ничто не предвещало нового поворота в жизни…

О работе с источниками в Интернете

Я бы хотела предостеречь читателей от излишней доверчивости к Интернету. Нужно перепроверять все, если вы хотите получить достоверную информацию. На одном из сайтов нашла я рассказ о Татьяне Алексеевне Евтеевой, последней жене писателя. А сопровождали публикацию фотографии ее дочери – Галины Арбузовой. Мне сразу бросилось в глаза несоответствие этого снимка предполагаемому времени – ведь здесь изображена современница Майи Кристалинской, более того, ее большая почитательница. О певице Майе Кристалинской я писала раньше, поэтому сразу увидела подвох. Дальше мне помогли чистопольские воспоминания Лидии Корнеевны Чуковской о Марине Цветаевой:

«Ручалась я за Шнейдеров – Михаила Яковлевича и жену его, Татьяну Алексеевну Арбузову, с полной ответственностью, хотя знала их мало или, точнее, недолго. С Михаилом Яковлевичем познакомилась я в 1939 году в Крыму…

Потом я уехала в Ленинград, и встретились мы снова уже во время войны, 28 июля 41-го года, на пароходе. Здесь он познакомил меня со своей женой, Татьяной Алексеевной (в прошлом женой Арбузова, в будущем – Паустовского). И Михаил Яковлевич, и Татьяна Алексеевна в трудном нашем пути поразили меня своей сердечностью, а Татьяна Алексеевна к тому же – энергией, спокойствием и физической силой. По правде сказать, если б не она – вряд ли благополучно завершилось бы наше путешествие…

Итак, я твердо знала, что веду Марину Ивановну к людям сердечным и деятельным, но и я не ждала такого приема, какой они оказали ей…

Марина Ивановна пила большими глотками чай, отложив папиросу, а Михаил Яковлевич, умоляюще глядя на нее блестящими больными глазами, просил ее курить, не стесняясь его непрерывного кашля. Спокойно, весело, плавно двигалась по комнате полная, светловолосая Татьяна Алексеевна, расставляя раскладушку и расправляя простыни…»

Рассказывает старшая дочь Татьяны от первого брака – Галина Арбузова:

«Да, Константин Георгиевич быстро влюбился в мою маму. Она была настоящая красавица. Яркая блондинка с голубыми глазами, прекрасным очертанием лица. Она, никогда не задумываясь о своей редкой красоте - я это точно знаю, – победно несла эту красоту. Ее невозможно было не заметить, где бы она ни была!»

Указанные рядом с фото даты жизни тоже сомнительны. Проверяем информацию по источнику: Чуковский К. И. Дневник. 1901–1969 Т2 и читаем – «(Арбузова) Татьяна Алексеевна (1903–1978), жена К. Г. Паустовского – 447»

Уточняем по комментариям Вадима Паустовского к роману отца «Книга скитаний»:

«Может быть, из-за памятности храма К.Г. Паустовскому Татьяна Алексеевна в 1968 году отпевала Константина Георгиевича именно в этой церкви у Пречистенских ворот… Всего через несколько лет после отпевания отца в этом же храме отпевали безвременно умершего Алешу Паустовского, а еще через два года – Татьяну Алексеевну, его мать. Похоронены они в Тарусе, недалеко от отцовской могилы. Над могилами Татьяны Алексеевны и Алеши установлен общий крест, в головах могилы отца лежит большой камень–гранит».

«Все сущее – увековечить, несбывшееся – воплотить»

«Я… человек с поврежденной психикой. Повреждение какое-то тихое, упорное, мучительное… Я думаю о жизни, которой не может быть, – наивной, прекрасной до глупости, – за это меня презирают, в лучшем случае снисходят, как к безвредному чудаку… В чужом молчании я чувствую прекрасно мысль о том, что я «слабенький писатель», но никто, никто не видит или не хочет видеть, сколько тоски, отчаяния, крови и заплеванных надежд во всей этой глупой фантастике… Нет ни минуты, когда я не ощущал бы это чувство катастрофы…» (из дневника, 25 октября 1927 года).

Меня, как реку, Суровая эпоха повернула. Мне подменили жизнь. В другое русло, Мимо другого потекла она, И я своих не знаю берегов. О, как я много зрелищ пропустила, И занавес вздымался без меня И так же падал. Сколько я друзей Своих ни разу в жизни не встречала, И сколько очертаний городов Из глаз моих могли бы вызвать слезы… И сколько я стихов не написала, И тайный хор их бродит вкруг меня И, может быть, еще когда-нибудь Меня задушит…

Но иногда весенний шалый ветер,

Иль сочетанье слов в случайной книге,

Или улыбка чья-то вдруг потянут

Меня в несостоявшуюся жизнь.

В таком году произошло бы то-то,

А в этом – это: ездить, видеть, думать,

И вспоминать, и в новую любовь

Входить…

Анна Ахматова

(из цикла «Северные элегии»)

Из выступления перед слушателями Высших литературных курсов 13 декабря 1956 года:

«Один художник, которого вы, очевидно, знаете, Ромадин, как-то сказал мне, что чем старше становится художник – тем чаще он начинает работать синим цветом. И доказал мне это на картинах нескольких известных художников. Я действительно убедился, что они начинают писать синим или фиолетовым. У них становятся преобладающими, любимыми эти холодные цвета.

Когда я думаю о старшем поколении писателей, я вспоминаю об этом синем цвете: так мне представляется то состояние, в котором находится наше старшее поколение…

Автобиографическую повесть я задумывал в трех книгах… Это повесть о жизни, которая была на самом деле у меня, какой она случилась, сложилась.

Но, кроме того, я напишу вторую повесть, которую имею право назвать автобиографической, – о той жизни, которая была бы, если бы я создавал ее сам, вне всяких случайностей и обстоятельств…»

Петр Навашин писал в историко-культурном журнале «Наше наследие»:

«Публикуемые впервые письма относятся к периоду жизни К.Г. Паустовского со второй женой – Валерией Владимировной Навашиной-Паустовской (1896–1975) и адресованы ей и моему отцу – Сергею Михайловичу Навашину-Паустовскому (1924–1998), приемному сыну Валерии Владимировны и Константина Георгиевича. Удивительно, что полные трагизма события исторического масштаба (репрессии, война, смерть близких людей) лишь штрихами отображены в тексте писем. Что это – уход от реальности, желание создать свой мир и отключиться от жизненной правды?»

Петр Сергеевич приводит свои резоны – почему таким, а не другим был эпистолярный стиль его деда. А мне кажется, что в письмах Константин Георгиевич осуществлял мечту «о жизни, которой не может быть, – наивной, прекрасной до глупости». И чем сложнее был тот или иной период в жизни Паустовских-Навашиных, тем «человечнее», естественнее становились письма.

«Последняя мечта моей души вечерней»

Что впереди? Счастливый долгий путь.

Куда-то вдаль спокойно устремляет

Она глаза, а молодая грудь

Легко и мерно и дышит и чуть-чуть

Воротничок от шеи отделяет –

И чувствую я слабый аромат

Ее волос, дыхания – и чую

Былых восторгов сладостный возврат…

Что там вдали? Но я гляжу, тоскуя,

Уж не вперед, нет, я гляжу назад.

(Иван Бунин)

«Уже после смерти отца мне довелось познакомиться с письмами к женщине, относящимися к периоду работы над новой книгой. Местами я узнавал тот же стиль, те же выражения, что и в письмах к невесте. Именно тогда мне и пришло в голову, что, по существу, он был однолюбом, что все браки и увлечения только дополняли и развивали друг друга, что состояние влюбленности было необходимым условием успешной творческой работы. Он им очень дорожил и, может быть, даже провоцировал его», – писал в комментариях Вадим Паустовский.

Самое время коротко рассказать об этой женщине – ленинградке Елизавете Лыжиной.

В 2000 году в Санкт-Петербурге вышла книга – Лыжина Е., Козлов О. Петербургские встречи: фото-эссе. Кроме того, еще при ее жизни (а умерла она, как пишет Бутыльская, в начале 2002 года) в журнале «Мир Паустовского», №18, 2001 г. (при Московском литературном музее-центре) была опубликована статья – Елизавета Лыжина Прогулки с Паустовским.

Позже, в 2002 году в газете «1 сентября» (№62) была напечатана статья Е. Лыжиной «Такого светящегося дня больше не будет никогда…» (воспоминания к неопубликованным письмам).

В этой же газете за 1999 год можно найти ее рассказ о военном детстве «Дети «Пиковой дамы». Из него мы узнаем, что маленькая Леля принимала участие в спектаклях Академического театра оперы и балета им. С.М. Кирова в составе детского хора во время эвакуации в Пермь.

Три статьи рубрики «Домашний архив» газеты «1 сентября», №62 за 2002 год – Елизавета Лыжина, «Такого светящегося дня больше не будет никогда…»; Ирина Бутыльская, «Жизнь другая – моя, не моя…» и Константин Паустовский, «Каждая мысль о Вас пронизана величайшим счастьем и величайшей болью…» – опубликованы при содействии сына Елизаветы Лыжиной, Тихона Черноземова.

Меня заинтересовали в этих статьях некоторые моменты, непосредственно относящиеся к творчеству писателя.

Из статьи Ирины Бутыльской:

«Ранней осенью 1959 года Константин Паустовский получил письмо, отпечатанное на старинной машинке. Женское имя на обратном адресе не говорило ему ни о чем.

Жил Константин Георгиевич в то время в своем любимом городке над Окой. Приступал к пятой книге «Повести о жизни» – «Бросок на юг»…

«Мне кажется, что я смогу написать еще несколько хороших книг. И сознание даже отдаленного Вашего присутствия в этой жизни очень поможет мне. Так я чувствую – это не пустые слова», – говорит Паустовский в письме, уже далеко не первом…

«…Мы присели на широкий подоконник, и здесь Константин Георгиевич рассказал мне о «полуфантастической», как он ее назвал, книге о своей жизни – не о той жизни, какую он прожил, а о такой, которая могла бы быть…» (из рассказа Е. Лыжиной – М.О.)

Из писем К.Г. Паустовского к Елизавете Лыжиной:

2 декабря 1959 г. Ялта

Сейчас я работаю, пишу пятую книгу (автобиографическую). Перечитываю Бунина. Скоро выйдет отдельным изданием четвертая книга из автобиографического цикла («Время больших ожиданий»). Я пришлю ее Вам.

13 декабря 1960 г. Москва. Котельники

В начале будущего года выходит сборник еще неизвестных у нас рассказов Бунина. Я буду писать к этому сборнику вступительную статью (конечно, это будет нечто, очень мало похожее на статью). И вот сегодня мне прислали из издательства весь этот сборник в рукописи, и среди рассказов я увидел один, называется он «Неизвестный друг». С первых же слов этого рассказа у меня как бы оборвалось сердце. Это рассказ о переписке молодой женщины со старым писателем, о непонятно как возникшей любви, хотя она его не видела ни разу в жизни, о печальном конце этой любви. Писала только женщина, а писатель молчал. Очевидно, это подлинный случай из жизни Бунина.

Я читал этот рассказ с глухим, мучительным волнением и не мог избавиться от ощущения, что рассказ этот написан в какой-то мере и о нас. Вот отрывки из писем женщины (весь рассказ состоит из ее писем). Она эмигрантка, русская, замужем за иностранцем и живет на западном побережье Ирландии.

«Я все еще под впечатлением чего-то непонятного, но прекрасного, чем я обязана Вам. Объясните, что это такое, это чувство? И что вообще испытывают люди, подвергаясь воздействию искусства? Очарование от человеческого умения, силы? Желание личного счастья – оно всегда живет в нас и особенно оживает под влиянием музыки, стихов, какого-нибудь образного воспоминания… Или это радость от ощущения божественной прелести человеческой души, которую открывают нам немногие, напоминающие, что она все-таки есть, эта божественная прелесть».

«Я написала Вам в силу потребности разделить с Вами то волнение, которое произвел на меня Ваш талант, действующий, как печальная, но возвышенная музыка. Зачем это нужно – разделить? Я не знаю, да и Вы не знаете, но мы оба хорошо знаем, что эта потребность человеческого сердца неискоренима, что без этого нет жизни и что в этом какая-то великая тайна».

«Как это странно! Чья-то рука где-то и что-то написала, чья-то душа выразила малейшую долю своей сокровенной жизни – и вдруг исчезает пространство, время, разность судеб и положений. Ваши мысли становятся моими, нашими общими».

Мне кажется, что никто не написал так точно о действии искусства на человека, как Бунин в этом рассказе. С полной ясностью здесь сказано, что настоящая литература – это колдовство, величайшее счастье и величайшая боль.

Высоко с темнотой сливается стена,

Там – светлое окно и светлое молчанье.

Ни звука у дверей, и лестница темна,

И бродит по углам знакомое дрожанье.

В дверях дрожащий свет и сумерки вокруг.

И суета и шум на улице безмерней.

Молчу и жду тебя, мой бедный, поздний друг,

Последняя мечта моей души вечерней.

(Александр Блок, 11 января 1902 г.)

В заключение этого раздела – иллюстрация к словам Вадима Паустовского из комментариев: «Исследователь его творчества однажды сказал мне: «Я все же очень боюсь, что в очередном собрании сочинений или ином издании могут появиться одновременно письма Константина Георгиевича ко всем трем женам, да и не только к ним… Ведь это будет как письма к одной женщине». Я ответил: «Не вижу в этом ничего страшного. Именно потому, что это – как письма к одной женщине…»

«Золотое сердце мое, прелесть моя, я не сумел дать тебе ту счастливую жизнь, какой ты заслуживаешь, может быть, одна из тысяч людей. Но бог дал мне счастье встретить тебя, этим оправдана и моя жизнь, и моя работа, – в общем, незаметная перед лицом моей любви. Благодаря тебе я был счастлив в этой земной жизни. И поверил в чудо… Да святится имя твое, Танюша! (письмо Паустовского, продиктованное им за два месяца до смерти).

«В тот вечер, несмотря на многие тяжести, моя жизнь подошла к небывалому, почти невозможному счастью, к чуду. С тех пор я не перестаю благодарить судьбу за то, что встретил и хоть немного узнал Вас. Мне все это кажется незаслуженным счастьем. В это трудно сразу поверить. Как? Человек с большой известностью, писатель, испытавший очень бурную и интересную жизнь, благодарит судьбу за встречу с молодой, прелестной, взволнованной женщиной, почти девочкой. Да, благодарит, и нет, по-моему, для меня большей награды за все, что мне удалось сделать в жизни, чем Вы, Леля…» (из письма к Е. Лыжиной, январь 1961 г., Москва).

Эпилог

«Каждой из жен было свойственно явно преувеличивать степень своего влияния на него и свою роль в его внутренней жизни. Для женщин это вполне понятно и простительно. Только это не должно становиться критерием и для мемуаристов», – писал Вадим Паустовский.

Я это интуитивно чувствовала, когда в свое время рассказывала о разных историях из жизни того или иного творческого человека. Выбрать правильную интонацию, сравнить различные мнения людей, близко знающих этого человека, не просто Я уже не говорю о том, что нельзя быть безразличным к творчеству тех, о ком рассказываешь.

Проходит некоторое время, и начинаешь понимать по двум-трем предложениям, что подвигло на написание книги или очерка того или иного мемуариста, и можно ли доверяться тому или иному источнику.

К сожалению, у меня не было никакой возможности прочитать мемуары Е. Лыжиной, увидеть все опубликованные письма Паустовского к ней, посмотреть, о чем он писал после 1961 года (именно этим годом заканчиваются тексты, ставшие, как пишет пресса, излюбленным источником поздравлений в день Святого Валентина).

Кое-что о последних годах жизни К.Г. Паустовского можно почерпнуть из воспоминаний Льва Левицкого, опубликованных в журнале «Вопросы литературы», 2004 год, №2 – «Голос Паустовского». Как он сам рассказывает, после смерти Паустовского ему предложили быть секретарем комиссии по его литературному наследству. В этом качестве он подготовил две книги неопубликованных и несобранных вещей писателя, а также сборник воспоминаний о нем. Основная часть воспоминаний связана, конечно, с литературной и общественной жизнью К.Г. Паустовского. Но не только.

Итак, фрагменты воспоминаний:

Осенью 1960-го Борис Балтер, который за год до этого впервые привез меня в Тарусу, где я не по редакционному заданию, а по собственному почину решил взять интервью у Паустовского, а потом уж попытаться пристроить его в одну из двух столичных литературных газет, предложил мне разделить с ним компанию и пожить два месяца в городе на Оке.

Никого из Паустовских на первых порах в Тарусе не было. Константин Георгиевич с Алянским поехали в Ленинград, где шли торжества в связи с 80-летием со дня рождения Александра Блока, а Татьяна Алексеевна с Галей отправились на черноморское побережье Кавказа.

После той тарусской зимы Константин Георгиевич стал время от времени звонить мне и звать в гости. Мне сдается, что он привык и даже немного привязался ко мне. Прежде всего, наверно, потому, что в отличие от многих, искавших его помощи или покровительства, мне решительно ничего, кроме его общества, от него не надо было.

18 апреля 1962 года (запомнил дату, потому что это был день рождения Гали, которая отсутствовала) ужинали мы, по обыкновению, в прихожей Паустовских.

Наконец распрощались и разошлись. Вскоре после моего возвращения домой в нашей квартире раздался звонок. Был уже первый час. В это время обычно никто нам не звонил. Бросившись к телефону и подняв трубку, я услышал голос Татьяны Алексеевны, которая сказала, что Константину Георгиевичу все хуже и хуже, а она никак не может вызвать неотложку.

Когда на следующее утро я позвонил Паустовским, Татьяна Алексеевна сказала мне, что электрокардиограмма, сделанная Константину Георгиевичу, показала, что у него обширный инфаркт, и его решено госпитализировать.

Свое семидесятилетие он встретил в больнице. Вечера, посвященные юбиляру, проходившие в битком набитых залах, как и обильное застолье, устроенное 31 мая широкой и щедрой Татьяной Алексеевной на Котельнической, где собралось множество народу, прошли в отсутствие Константина Георгиевича.

В конце лета 1962 года Константин Георгиевич вернулся из санатория домой. На позднюю осень высокие инстанции наметили посещение Франции небольшой делегацией советских писателей.

Здоровье Константина Георгиевича слегка окрепло, и врачи, зная, как ему хочется в Париж, где он накоротке побывал только однажды, не стали возражать против поездки, в которую он и отправился вместе с Татьяной Алексеевной и Галей.

В первых числах августа 1963 года мне позвонила Татьяна Алексеевна и попросила приехать на Котельническую. Паустовский, чье здоровье неуклонно ухудшалось, в это время был, если не ошибаюсь, в санатории.

Константин Георгиевич, говорила она, после своей тяжелой болезни жалуется, что ему пишется неизмеримо труднее, чем раньше. Она спросила, не могу ли я прочесть рукопись и посоветовать, какому журналу ее предложить.

В последние шесть лет своей жизни Константин Георгиевич много болел. Я часто навещал его.

Последний день рождения Константин Георгиевич встретил в Переделкине. В доме творчества писателей, где не в центральном корпусе, а в одном из прилегающих к нему домиков ему отведены были две комнаты с верандой. Поздравить его пришли Каверины и Шкловские. Он был уже плох. Даже не встал в этот день с постели. Мы по очереди по одному заходили к нему. Зашел и я. Побыл у него минут 15 и, боясь утомить его, удалился. Не думая, что вижу его в последний раз.

Через полтора месяца его не стало.

Ярким солнцем, синей далью

В летний полдень любоваться –

Непонятною печалью

Дали солнечной терзаться…

Кто поймет, измерит оком,

Что за этой синей далью?

Лишь мечтанье о далеком

С непонятною печалью…

Александр Блок

17 февраля 1900 г.

автор Мария О.